Le 29 juin 2024 s’est déroulé la séance de clôture de l’année académique où nous avons remis certificats et diplômes aux étudiants. Un moment émouvant pour chacun d’eux, leurs proches et leurs professeurs.

Cette année nous avions comme oratrice une ancienne étudiante de l’IBN, pasteure de l’AEEBLF à Bruxelles, qui nous a commenté Jean 15.1-17 avec brio et profondeur.

Introduction

À la fin d’un cycle ou d’une année scolaire, il est bon de faire une halte, de reprendre son souffle, aussi au niveau spirituel et c’est ce que nous voulons faire ensemble ce matin.

Que vous soyez à la fin de vos études, entre deux années ou simplement au début de l’été, je vous invite à nous plonger ensemble dans un texte qui nous ramène à l’essentiel de notre cheminement avec Christ.

Pour cela nous lisons dans l’Évangile de Jean, au chapitre 15, les 17 premiers versets.

Ce passage fait partie du deuxième discours d’adieu de Jésus, un peu comme une forme de testament. C’est une transmission non pas des avoirs, mais du savoir. Non pas d’un savoir théorique, mais d’un savoir incarné, imprégné de l’amour de Jésus et de son Père pour les disciples.

1Moi je suis la vraie vigne et mon Père est le vigneron.

2Il enlève tout sarment qui est en moi et qui ne porte pas de fruit, mais il taille, il purifie chaque sarment qui porte du fruit, afin qu’il en porte encore plus.

3Vous, vous êtes déjà purs grâce à la parole que je vous ai dite.

4Demeurez en moi, comme je demeure en vous. Un sarment ne peut pas porter de fruit par lui-même, sans rester attaché à la vigne ; de même, vous non plus vous ne pouvez pas porter de fruit si vous ne demeurez pas en moi.

5Moi je suis la vigne, vous êtes les sarments. La personne qui demeure en moi, et en qui je demeure, porte beaucoup de fruits, car sans moi vous ne pouvez rien faire.

6La personne qui ne demeure pas en moi est jetée dehors, comme un sarment, et elle sèche ; les sarments secs, on les ramasse, on les jette au feu et ils brûlent.

7Si vous demeurez en moi et que mes paroles demeurent en vous, demandez ce que vous voulez et cela sera fait pour vous.

8Voici comment la gloire de mon Père se manifeste : quand vous portez beaucoup de fruits et que vous vous montrez ainsi mes disciples.

9Tout comme le Père m’a aimé, je vous ai aimés. Demeurez dans mon amour.

10Si vous obéissez à mes commandements, vous demeurerez dans mon amour, tout comme j’ai obéi aux commandements de mon Père et que je demeure dans son amour.

11Je vous ai dit cela afin que ma joie soit en vous et que votre joie soit complète.

12Voici mon commandement : aimez-vous les uns les autres comme je vous ai aimés.

13Il n’y a pas de plus grand amour que de donner sa vie pour ses amis.

14Vous êtes mes amis si vous faites ce que je vous commande.

15Je ne vous appelle plus serviteurs, parce qu’un serviteur ne sait pas ce que fait son maître. Je vous appelle amis, parce que je vous ai fait connaître tout ce que j’ai appris de mon Père.

16Ce n’est pas vous qui m’avez choisi, c’est moi qui vous ai choisis ; je vous ai donné une mission afin que vous alliez, que vous portiez du fruit et que votre fruit demeure. Alors, le Père vous donnera tout ce que vous lui demanderez en mon nom.

17Ce que je vous commande, donc, c’est de vous aimer les uns les autres.

Transition

Les disciples se trouvent à un tournant dans leur vie. Bientôt les trois années déroutantes, surprenantes qu’ils ont vécues avec Jésus et les uns avec les autres, se termineront. Il y a une séparation qui les attend et ils sont invités à entrer dans une relation qui sait traverser cette séparation.

Ils sont invités :

- à demeurer en Christ

- à porter un fruit durable

- à aimer et tout cela en vue d’une joie complète !

Demeurer en Christ

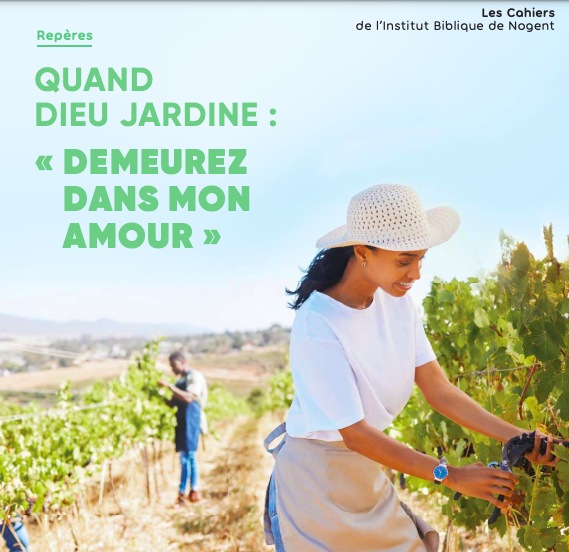

Jésus utilise ici une image bien connue par les disciples et les premiers lecteurs de l’évangile de Jean. « Moi je suis la vraie vigne et mon Père est le vigneron. » (v. 1)

La vigne est une image couramment utilisée dans le monde antique, dans toute sorte de sources différentes, comme aussi par les prophètes pour parler d’Israël auquel Jésus s’identifie ainsi. Une image qui exprime les soins de Dieu pour son peuple et le type de relation qu’il voudrait entretenir avec lui.

Nous sommes ici aussi en présence du derniers des sept « Je suis » de l’Évangile de Jean, qui est accompagné, contrairement aux autres « Je suis », par une image qui parle de l’identité du Père – le vigneron – et une autre de celle des disciples – les sarments.

L’activité du vigneron est décrite en premier : il enlève, il taille.

En viticulture, l’émondage est une activité importante pour que la vigne investisse son énergie au bon endroit, à la production du raisin et pas seulement à la croissance des feuilles et des tiges. L’émondage sert à former la vigne et l’aide à croître dans la bonne direction. Quelle image parlante pour la formation, la transformation continue de notre caractère, qui est un des objectifs de l’Institut ! Croître dans la bonne direction, continuer à avancer dans la bonne direction, afin de porter du fruit.

Cette transformation s’accomplit à travers la Parole : « Vous, vous êtes déjà purs grâce à la parole que je vous ai dite. » (v. 3)

La transformation ou la pureté dans le langage de Jésus résulte de l’écoute. Le théologien Antoine Nouis dit : « Le pur n’est pas celui qui se conduit impeccablement, mais qui ne triche pas avec la parole et qui ne cesse de la méditer. »[1] La pureté dont il est question est donc liée à la parole, à l’écoute de la parole. Il ne s’agit pas nécessairement de la connaître par cœur – même si nous avons appris un certain nombre de passages par cœur au cours des études à l’IBN – mais de laisser l’Esprit agir dans notre cœur à travers elle.

Il y a une invitation à rester attaché à la parole de Dieu. À la méditer, à l’étudier, à continuer à se former, ne pas arrêter de la lire pour mieux la comprendre. Continuer à se laisser surprendre, et mesurer le peu que nous connaissons et comprenons, même après trois, treize ou trente ans d’études intensives. Ne disons pas comme les enfants à l’École du dimanche : « Je connais »…. Mais continuons à laisser la Parole de Dieu nous élaguer, nous donner notre forme, pour porter du fruit. Parfois cela se passera tout en douceur et parfois il y a de la douleur attachée au fait de se laisser transformer, comme la vigne qui réagit à l’émondage par la sève qui coule, telle une larme.

Il s’agit de rester attaché à la Parole, à la parole faite chair. « Demeurez en moi, comme je demeure en vous », poursuit Jésus au verset 4.

J’aime beaucoup le verbe « demeurer ». Il demande une action, mais il implique aussi un repos. Un repos actif de nos âmes. Il revient onze fois dans ces dix-sept versets. Demeurer.

Daniel Bourguet, théologien, pasteur, ermite protestant, souligne que Jésus ne dit pas « Soyez en moi », car « il appartient au Père que les disciples soient en Christ. Il revient aux disciples de demeurer en lui, de durer dans ce qu’ils sont par la puissance du Père, de persévérer avec l’aide du Père »[2].

Demeurer, c’est un ancrage. C’est le contraire de l’éparpillement dans tous les sens, si courant dans notre société à l’attention fractionnée et bien souvent aussi dans nos vies d’Église et nos vies personnelles. Demeurer va ici dans les deux sens : nous en Christ et Christ en nous. Il s’agit d’un mouvement constant vers le Christ, mais aussi d’une attitude d’accueil[3].

Le théologien Jean Zumstein, un des spécialistes des écrits de l’apôtre Jean, décrit la relation entre Christ et les disciples ainsi : « une relation faite à la fois d’intimité et de différenciation. Bien que partie intégrante de la vigne, les sarments sont cependant distingués d’elle. »[4]

Il y a cette intimité, il y a cette union : les sarments font partie de la vigne. Mais il n’y a pas de fusion, de confusion. Jésus sait qui il est. Chacun a sa place, sa mission. Son identité. Voici les ingrédients d’une relation féconde, épanouie. Se savoir à sa place et en même temps faire de la place à l’autre pour qu’il puisse être aussi, dans un mouvement de danse incessant[5].

Cette relation est à cultiver, il y a une vie intérieure à cultiver tout au long du chemin. Dans la suite de son entretien avec ses disciples Jésus va expliciter comment il demeure en nous : par le don de son Esprit. C’est une relation qui se nourrit par la prière, à laquelle est attachée une promesse dans notre texte et cela à deux reprises. Une promesse qui suscite en nous une joie, un élan et en même temps un inconfort. Nous constatons bien que toutes nos prières ne sont pas exaucées ici-bas…, mais au lieu de permettre à cette tension de rendre notre prière impossible, continuons à espérer, à investir dans notre relation au Christ, à nous nourrir de ses paroles, pour être toujours davantage alignés sur les désirs de son cœur : que nous demeurions en lui, que nous portions du fruit.

Porter un fruit durable

Quand nous finissons nos études ou commençons un service, nous rêvons de vivre un ministère qui porte du fruit. Un ministère peut-être sans trop de difficultés, ou des difficultés gérables.

Parfois nous pouvons être obnubilés par le fait de porter du fruit et nous confondons fruit et chiffres, fruit et nombre de personnes présentes au culte, fruit et nombre de mariages accompagnés qui tiennent dans la durée, fruit et appréciation de notre ministère par tous et toutes en tout temps (ce qui est tout simplement impossible !).

Mais ici, il s’agit d’un fruit qui a besoin de temps pour mûrir, d’un fruit qui est appelé à demeurer, au verset 16.

Il y a quelque temps, mon fils âgé de 4 ans a semé des graines de fleurs avec son papa. Il pensait que les plantes allaient pousser en une nuit et quand quelques semaines plus tard les premières pousses ont réjoui nos yeux, il était rempli de joie, d’une envie de partager cette bonne nouvelle. Impatience de voir pousser, impatience de voir le résultat de notre travail, dès tout petit. Mais porter du fruit prend du temps. Porter du fruit est intimement lié à demeurer. Porter du fruit est lié à une relation.

Jean Zumstein écrit : « ‘‘Porter du fruit’’ advient dans la mesure où le croyant demeure fidèle à la relation que le Christ a nouée avec lui par le don de sa parole. Le disciple n’est pas invité à atteindre un but, mais à rester attaché dans la durée à une relation déjà existante et à la vivre pleinement dans le présent de la foi. »[6]

Relâchons la pression, ne nous fixons pas en permanence des buts à atteindre, mais demeurons. N’exploitons pas notre sol jusqu’à la dernière poussière, sinon à la fin il ne restera plus que de la poussière. Une vraie efficacité ne néglige pas le repos. Porter du fruit ne veut pas dire entrer dans de l’activisme, qui est, selon ce qui j’ai pu observer dans ma propre vie, un des pièges majeurs dans le ministère.

Un des livres d’édification auquel je reviens régulièrement, qui est vraiment un trésor, c’est la Règle de Reuilly, la Règle des diaconesses de Reuilly où il se trouve cette perle :

« Dégage-toi dans la mesure même où tu t’engages sans compter.

Prends de la distance dans la mesure même où tu communies fraternellement à autrui.

Le cœur humain même le plus généreux, n’est pas inépuisable. Dieu seul est illimité. »[7]

Elle parle aussi de la lente germination de toute chose[8]. Oui, porter du fruit prend du temps. Porter du fruit implique de se donner sans compter, mais aussi de savoir prendre de la distance, pour pouvoir continuer à porter du fruit dans la durée. Et cette distance nous la prendrons dans la prière, en regardant au Christ.

Oui, nous avons été choisis pour que notre fruit demeure, v. 16 : « Ce n’est pas vous qui m’avez choisi, c’est moi qui vous ai choisis ; je vous ai donné une mission afin que vous alliez, que vous portiez du fruit et que votre fruit demeure. » Jésus dit bien « votre fruit »[9]. Il y a bien quelque chose de notre travail, du don de nous-même, de notre amour les uns pour les autres qui est durable, qui demeure. Il ne s’agit pas de s’approprier ce fruit, de s’en glorifier, mais nous pouvons nous réjouir quand notre travail, quel que soit sa nature, porte du fruit, quand notre manière d’être et d’enseigner a exercé une influence positive sur la vie de quelqu’un d’autre. Oui, notre fruit porté en étant uni à Christ, en étant attaché à la vigne – jamais sans lui – sera encore là dans l’éternité.

Porter du fruit se décline d’une manière très pratique : porter du fruit c’est nous aimer les uns les autres.

Aimer… et tout cela en vue d’une joie complète !

« Tout comme le Père m’a aimé, je vous ai aimés. Demeurez dans mon amour. », verset 9.

Nous vivons et vivrons encore des joies, mais aussi des déceptions dans notre ministère.

Seul l’amour du Christ restera.

Même si tout devait s’effondrer, l’amour du Christ restera. Nous n’avons aucune garantie sur la « réussite » de notre ministère. Mais l’amour du Christ ne nous sera jamais enlevé.

C’est le plus précieux que nous puissions vivre dans notre vie. Plus précieux que notre service, plus précieux que tout, l’amour du Christ, lui qui un jour sera tout en tous.

Christ qui s’est donné pour nous à la croix. Christ qui nous a révélé le cœur du Père.

« Demeurer en Christ […] signifie […] fonder dans la durée son existence dans l’amour dont le Christ a témoigné pour chaque être humain – cet amour du Christ pour toute personne étant la manifestation du visage de Dieu pour le monde »[10], écrit encore Jean Zumstein.

Demeurer en Christ, c’est demeurer en son amour. Le socle de notre vie, c’est l’amour de Christ pour nous. Non pas notre ministère aussi beau qu’il puisse être. Dans la tempête, puiser notre force dans l’amour du Christ. Sous le soleil, puiser notre force dans l’amour du Christ. Pour certains et certaines parmi nous, il est relativement facile de se savoir aimés par Dieu. Pour d’autres c’est plus difficile, comme un chemin escarpé, sans que l’on y soit pour quelque chose. Les uns ne sont pas plus spirituels que les autres, ou plus avancés dans la foi que les autres. À nous tous et toutes, une invitation est adressée : méditer sur le don de Jésus pour nous – « Il n’y a pas de plus grand amour que de donner sa vie pour ces amis » (v. 13) – pour demeurer dans son amour parce que nous y sommes déjà enveloppés ! Ou comme le dit Daniel Bourguet : « se laisser d’abord aimer par le Christ, avant de se mettre à aimer. […] Se laisser aimer par le Christ, c’est s’ouvrir à lui, s’en remettre à lui, s’abandonner à lui en toute confiance, en sachant que cet amour est quotidien et non ponctuel, qu’il est continu comme la sève dans le sarment »[11].

Jésus développe davantage ce que veut dire demeurer dans son amour : obéir à ses commandements. Et voici le commandement qu’il donne à ses disciples : « aimez-vous les uns les autres, comme je vous ai aimés » (v. 12). Il y a un double mouvement. Notre amour concret pour les autres se nourrit de l’amour concret de Dieu pour nous. Et en même temps nous demeurons dans l’amour du Christ quand nous nous aimons les uns les autres. L’amour qui consiste à donner sa vie pour les autres. Est-ce que nous nous défaisons de notre vie par amour ? Ou pour recevoir de la reconnaissance ? Pour être aimés ? Nous avons besoin de revenir régulièrement à la source qu’est l’amour de Dieu pour nous, pour que notre amour ressemble davantage au sien, pour « lui demander de guérir ce qui est malade dans notre amour et lui demander de transformer notre amour au contact du sien »[12]. Oui, sans lui nous ne pouvons rien faire, y compris et avant tout aimer.

Les disciples sont appelés à s’aimer les uns et les autres. Ils ont ceci en commun qu’ils sont chacun sarment. Et c’est un point important pour le ministère. Entrés dans le ministère nous ne sommes pas des électrons libres, nous sommes tous et toutes attachés, reliés au cep. Nous sommes unis au Christ et ainsi unis les uns aux autres par lui. Nous faisons partie, avec nos frères et sœurs, de la communauté que nous servons.

Cette prise de conscience nous invite :

- à nous réjouir du fruit porté par d’autres

- et à avoir des personnes – au moins une – à qui nous confier dans les joies et les défis du ministère. Nous sommes reliés, nous sommes interdépendantes. Nous sommes appelés à nous soutenir mutuellement dans notre attachement à la vigne.

Ce texte nous invite à nous considérer non pas uniquement comme serviteurs et servantes du Christ, mais aussi comme ses amis. Ces deux réalités ne s’excluent pas, elles peuvent être tenues ensemble. Jésus lui-même a dit à ses disciples trois chapitres plus haut : « Si quelqu’un veut me servir, qu’il me suive ; ainsi, mon serviteur sera aussi là où je suis. » (Jean 12.26) Ici, il met en avant la proximité, l’amitié qui existe entre lui et ses disciples et cette amitié se fonde sur les paroles qu’il leur a dites.

Une seule fois déjà dans l’Évangile de Jean il a été question de l’amitié avec Jésus et le lien avec notre texte est délicieux. C’est Jean-Baptiste qui dit : « L’ami de l’époux, il se tient là, il l’écoute, et la voix de l’époux le comble de joie ; c’est là ma joie, et ma joie est complète. » (Jean 3.29). Quelle pensée inimaginable : Jésus nous appelle ses amis. L’humilité reste palpable dans cette amitié, car Jean Baptiste poursuit : « il faut qu’il grandisse et que je diminue » (3.30)[13]. Dans notre texte, c’est exprimé ainsi : « Vous êtes mes amis si vous faites ce que je vous commande. » (v. 14)

Jésus est notre ancrage, notre socle, notre ami que nous avons envie d’honorer par une obéissance, qui est cet élan d’amour qui naît de son amour pour nous[14].

« Je vous ai dit cela afin que ma joie soit en vous et que votre joie soit complète. », nous dit le verset 11, qui est en réalité au centre.

Jésus est concerné par notre joie, il veut notre joie. Une joie complète. Il ne s’agit pas de n’importe quelle joie, c’est la joie de Jésus qui est communiquée aux siens, une joie d’amitié, une joie de communion, cette joie qu’il partage avec son Père. Une joie qui prend sa naissance dans l’amour entre le Père et le Fils, dans leur communion qui se prolonge jusqu’à nous. La joie du Christ dans la création du monde, la joie du Christ devant la rédemption, la restauration du monde qui est en cours. La joie du Christ, dans l’attente d’un monde où règnera la justice.

Je crois que le plus beau que nous puissions vivre, dans la diversité de nos situations, c’est vivre éveillés à cette joie, une joie offerte, une joie renouvelée. Une joie qui va au-delà de ce que nous faisons ou réussissons. Une joie qui peut grandir encore, qui peut s’approfondir jusqu’à ce qu’elle soit complète, une joie une élargit notre cœur.

Je conclus avec un poème que j’ai écrit en méditant sur ce passage.

Conclusion

Sans toi

fruit sans arbre

illusion

Ta parole m’élague

me redonnant

sève et goût

Un trio

aux multiples acteurs

être en faisant

faire en étant

Un amour

à recevoir

à toute heure

à cultiver

à chaque saison

Une joie

à vivre

la Tienne

la mienne

Mon fruit

sans possessivité

se réjouir partager chérir

aujourd’hui demain demeurer

_______________ Lydia Lehmann

[1] Antoine Nouis, « Comment comprendre l’image des sarments attachés à la vigne ? », Regards protestants, 26/04/2021, en ligne : https://regardsprotestants.com/video/bible-theologie/comment-comprendre-limage-des-sarments-attaches-a-la-vigne-2/.

[2] Daniel Bourguet, Devenir disciple, coll. Veillez et priez, Olivétan, Lyon, 2006, p. 96.

[3] Cf. Antoine Nouis, op. cit., https://regardsprotestants.com/video/bible-theologie/comment-comprendre-limage-des-sarments-attaches-a-la-vigne-2/.

[4] Jean Zumstein, L’Évangile selon Saint Jean (13-21), CNT IVb, Labor et Fides, Genève, 2007, p. 99.

[5] Allusion à la périchorèse, Cf. Daniel Bourguet, Devenir disciple, op. cit., pp. 100-102

[6] Jean Zumstein, op. cit., p. 100.

[7] Règle de Reuilly, Parole humaine, appel divin, Olivétan, Lyon, 2013 (3e édition), p. 56.

[8] Cf. Ibid., p. 57.

[9] Je suis redevable à la pasteure Joëlle Razanajohary-Sutter pour cette observation.

[10] Jean Zumstein, op. cit., p. 106.

[11] Daniel Bourguet, op. cit., p. 84.

[12] Daniel Bourguet, Le dernier entretien avant la croix, coll. Veillez et priez, Olivétan, Lyon, 2018, p. 177.

[13] Cf. Daniel Bourguet, Devenir disciple, op. cit., p. 95.

[14] Cf. Ibid., p. 93.